キッチン棚に置く野菜ストッカー(収納)を手作りします。使い勝手を重視しながら、おしゃれなデザインに出来たらベストかなと思います。

材料はすべて100円均一のセリアで揃えます。すのことMDF材を組み合わせて「木箱」を作るだけの簡単なDIYになる予定です。

制作中に掴んだコツやテクニックは、紹介していこうと思います。楽しんでもらえたら嬉しいです。

関連記事>>>【歴1年】DIY初心者が作った家具雑貨をまとめて紹介するよ。

木箱の野菜ストッカーDIY(作り方)

制作手順は「切り分け→研磨→組み立て→塗装」という流れです。

切り分ける量が少し多いので手間は掛かるかもしれませんが、難しい作業はありません。スムーズに進んでいくと思います。

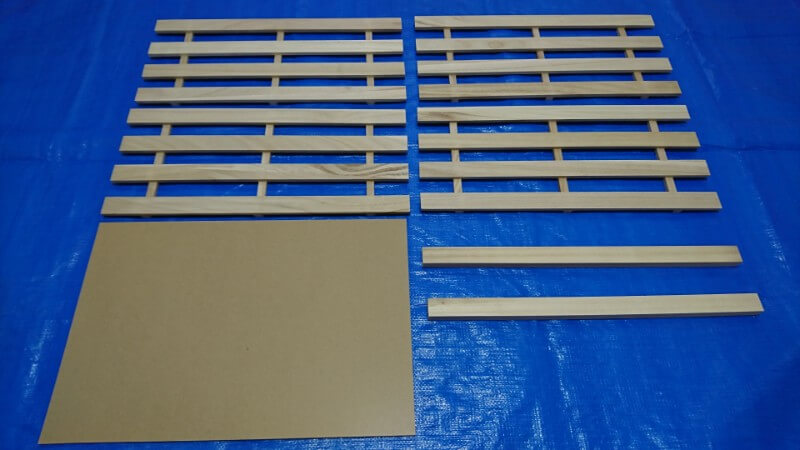

用意した材料

4枚の桐すのこを使います。サイズは45×20cmです。

パッケージには「押し入れや流し台下など、湿気が気になる場所に最適です。」という説明書きがあります。

最近では、本来のすのこの用途とは違った使い方をする事も増えているみたいです(今回のDIYもそうです)。テレビの特集でも何度かやっていましたが、バラしたり組み合わせたりして、DIYの材料として人気が出ているのだとか。確かその時は「プチプラのカリスマなんとか」みたいな人が出演していました。有名な人だったのでしょうか。

セリアのすのこについては「【100均】セリア「すのこ」のサイズと種類。DIYアイデアから解体方法までをご紹介」で詳しく紹介しています。DIYやリメイク事例などもあります。気になった方はチェックしてみてください。

裏側はこんな感じです。トゲトゲしていて手触りの悪い部分があります。あとで、紙やすりを使って滑らかにします。

下駄の固定に使われている針が飛び出していました。安い商品です。歪みがあるとか、反りがあるとかなら全然いいのですが、こういうのは危ないから嫌ですね。

すのこは10枚以上買っていますが、こんな状態の物は初めてなので珍しい事なんだと思います。買う前にお店で一枚一枚チェックした方がいいですね。

「あの人、一生懸命何を調べてるんだろう」

なんていう周りの目は気にせずに行きたい所です。

木箱の底板に使うMDFボード(45×30cm)と、箱枠の繋ぎに使う木製角材です。共にセリア製。

木材に関しては「セリア「木材」のサイズと種類、DIYのアイデア実例を紹介します。」でも詳しく紹介しています。よかったら覗いてみて下さい。

野菜ストッカー作りに使用する木材は以上です。木箱だからシンプルな形状ですし、材料自体は少なめです。いつもは設計図を描いてから作り始める事も多いのですが、今回は省いてしまっても問題ないかと思います。

ビスや塗料などの細かい物は、使う時にまとめて紹介するつもりです。

切り分け

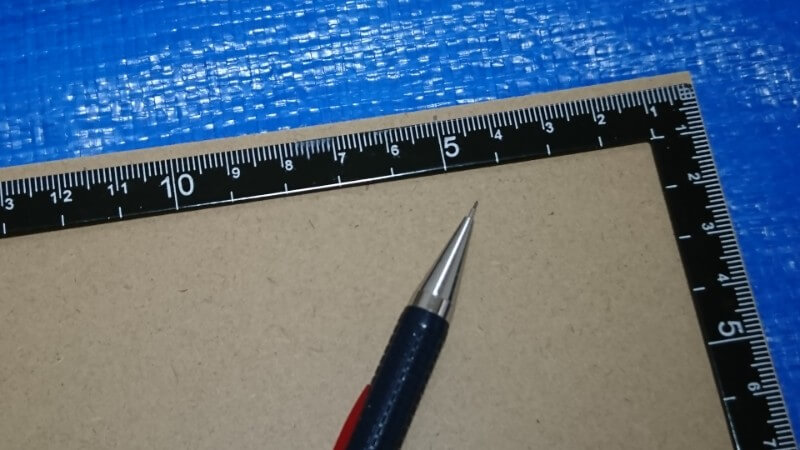

必要な長さを計ってから、木材に印をつけます。

この曲尺はセリアで買ったものですが、捻じれてしまって扱いにくいです。使うたびに「買い換えよう」と思うけど、結局忘れてしまいます・・・。

Amazonで調べてみると、カッコよくて多機能タイプの物でも1,000円以下で買えてしまったりするんですよね。分度器の機能なんてついていても、今の感じだと使う事はなさそうですが、あったらあったで便利なのかな。

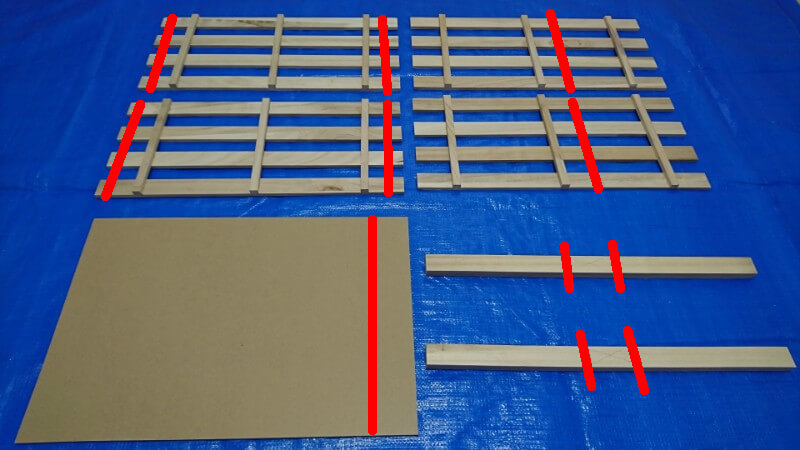

長さの書き込みが終わりました。使う木材全てを切らないといけないので、少し時間が掛かりそうです。

赤いラインが切り分ける部分です。分かり易くなるかと思って、画像に書き込んでみましたが、なんとも言えませんね。

今まで使っていたノコギリは、刃と刃の間隔(ピッチ)が大きいためか、切断面が粗くなってしまう事が多かったんですよ(ただ腕が未熟なだけかもしれませんが・・・)。

そこで「ライフソーHI 木工175s 替刃式のこぎり」というのを買ってみました。

Amazonのレビューも高くて、口コミも良い商品です。製品情報の詳細が気になる方は、公式サイトを覗いてみて下さい。

木工工作始めます!っていう、お客さま。木材がよく切れてコンパクトだから女性やお子様にもおすすめします!

なんとなく、実物を見てから買いたかったので、カインズホームで購入しました。1,000円でした。

パッケージを取ると、透明の保護カバーが付いています。ロゴと柄の部分がピンクで可愛い感じです。

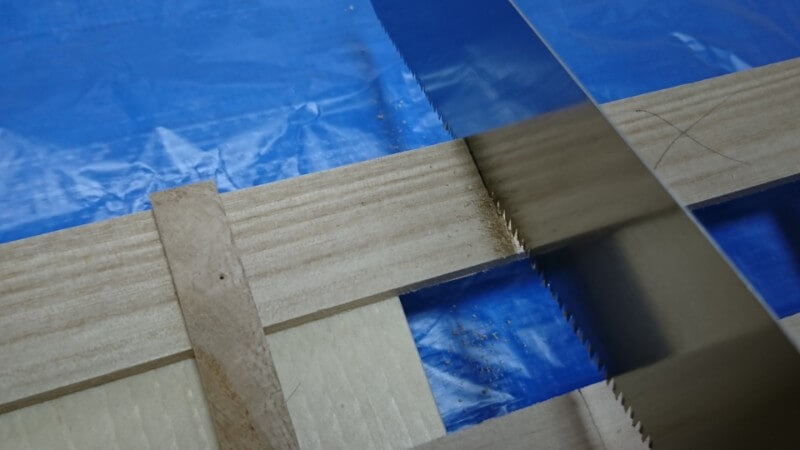

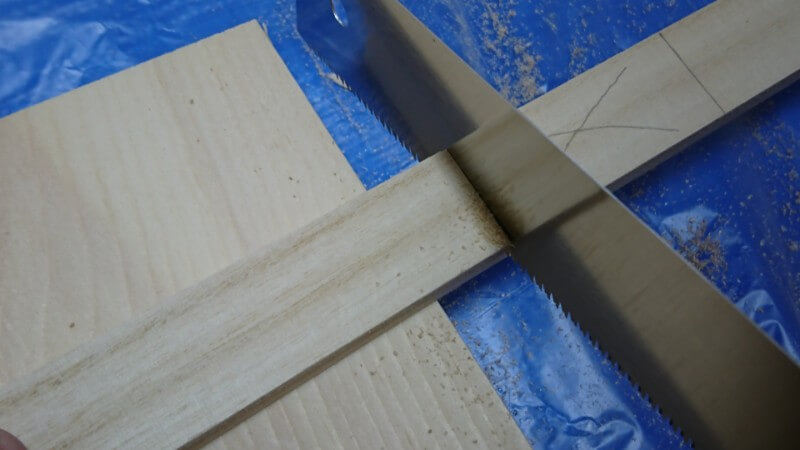

使ってみます。

切れ味がいいです。今までは、切り口がめくれてしまったり、ささくれてしまったりする事が多かったのですが、今回はスパっと綺麗にカット出来ました。後の研磨作業もだいぶ楽になりそうです。それと、軽くて握りやすいので長時間の作業でも疲れにくいと思います。

切り分けの作業は、こんな感じで段差を作ってからやっています。足で固定しながらノコギリを使えるのでやりやすいです。

積み重ねている木材は、「【DIY】壁ぴったりの「本棚」を自作しよう!木材は1×8(ワンバイエイト)だけの簡単シンプル設計【作り方】」の時に余った材料です。

ワンバイ材(1×8)って他に使い道がなくて困っていました。中途半端な長さですし、場所も取りますし。「捨てちゃおうかな」と思っていましたが、程好い使い道が見つかって良かったです。

少し太い角材でも問題なく切れます。切り口も比較的滑らかですし、いい買い物だったかもしれません。

この調子でどんどんカットしていきます。

とりあえず箱枠のパーツは切り終わりました。次が問題です。

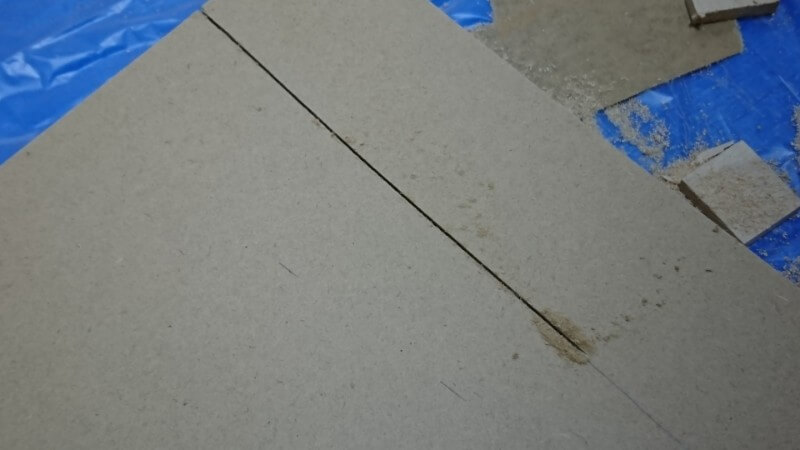

MDFボードです。長い距離をノコギリで切るのって難しくて苦手です。途中で斜めになってしまったり、それを直そうとしてさらに酷くなったり・・・。

- 力を抜いてリラックス

- 目線は真上からのぞき込む感じ

- 鋸の角度は15~30°(薄い板の場合)

など、一応、切り方のコツはわかっている「つもり」なので、後は練習かなと思っています。

半分まで進めました。

切り始めの部分がヨレてしまったけど、思いのほか上手くできました。導入したライフソーが使い易くて、これのおかげかなという感じがします。

研磨

サンドペーパーを使って磨いていきます。野菜ストッカーは直接触れることも多い収納です。手触りの良さを目指して削っていきます。

終了です。研磨の作業は、一生懸命やりすぎると腕が痛くなったりするので、30分ぐらい時間をかけてのんびり進めました。

切れ端と削り粉が散乱しているので、次の工程に移る前に片付けです。

ビニール袋とブルーシートを設置していますが、おが屑なんかは部屋の隅まで飛んでいくので、掃除機をかけます。毎回面倒なのですが、事あるごとにやっておかないと、後々後悔する気がします。

最近は、ホームセンターの木材切り分けサービスを利用する事も多いです。あれは「綺麗に切断してもらえる」というメリットもありますが、「後片付けが楽になる」というメリットも大きいです。

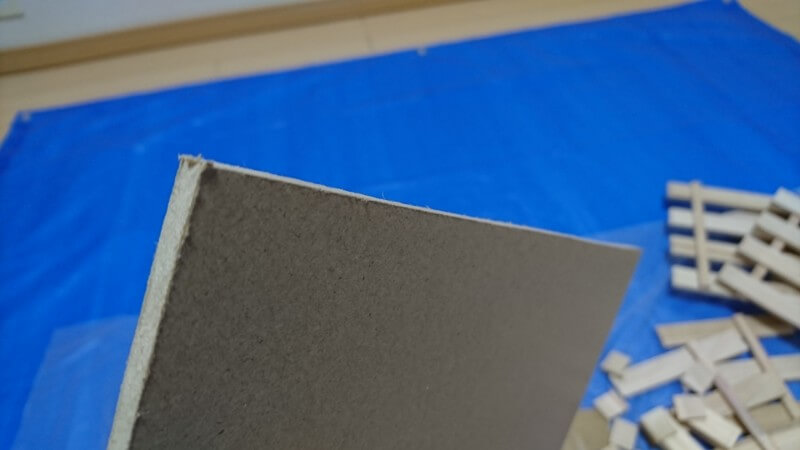

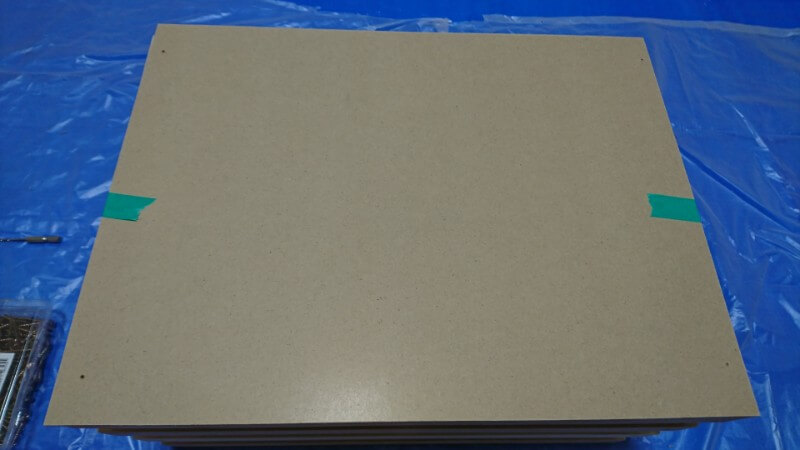

長さの最終確認をするため、一度完成形に組み立ててみました。マスキングテープで簡単に固定しています。

MDFボードが思いのほか真っすぐに切れたので、角はピッタリ重なっています。歪みもほとんどないので、組み立てで失敗しなければ良い感じの仕上がりになりそうです。

すのこの幅(板の隙間)に違いがあるので、面ごとの高さにズレが生まれていますが、格安の材料を使っていますし、それはしかたがなさそうです。

組み立て

電動ドライバー(ZENKE)を使って組み立てていきます。

Amazonの売れ筋ランキングで見つけた工具です。評価も高くて、値段も2,700円とお手頃した。初心者向けのスターターターキット(エントリーモデル?)なんだと思います。最近のDIYでは大活躍しています。

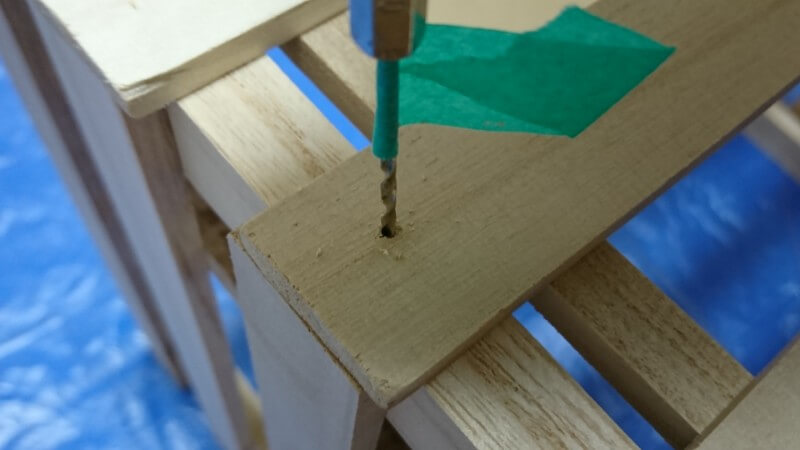

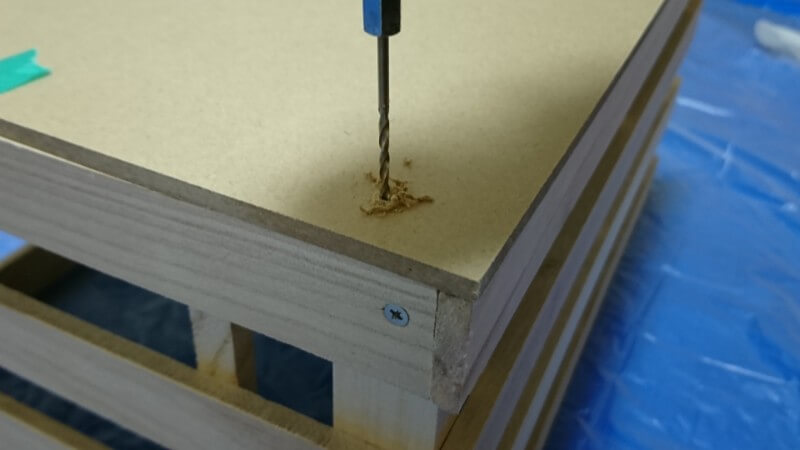

すのこと角材を繋ぎます。まずは、ドリルビットで下穴をあけます。

使うビスは20mmなので、それに合わせてマスキングテープで深さの印をつけました。

細かな決まり事はないようですが、下穴の深さは、使うビス×0.7ぐらいの長さがいいようです。ドリルの太さに関しては、ビスより一回り細い物を。

このルールで続けてきて、大きな失敗に繋がった事はないので、やり方としては間違ってないと思います。

ドリルビットに交換してビスを締めます。

事前に下穴を開けているので、割れることもなく垂直にビスを指すことが出来ました。

4カ所留めました。実はこの部分、木工ボンドを塗って強度を上げようと準備していたのですが、すっかり忘れてしまいました・・・。

横の板を取り付けます。

今度は忘れずに塗ります。速乾タイプの多用途木工ボンドです。セリアで買いました。

手順はさっきと同じです。下穴を開けてからビスで固定します。

出来ました。接着剤も使っているので、左右2カ所ずつで強度は問題ないと思います。

反対側の箱枠を取り付けている途中で、電動ドライバーの電池が切れました。あと少しなのに・・・。このモデルは、充電しながらだと使えないタイプなんですよね。

コードレスの工具は持ち運びが便利で、気の向いた時にパッと使える手軽さがいいです。コンセントを用意する必要もないので、場所を選ばず使うことが出来ます。

ただ、充電の管理がネックですね。久しぶりに使おうと思ったら電池残量がゼロだったり。

もちろん今回で言えば、「明日はDIYで野菜ストッカーを作ろう」と決めていたのに、フル充電にしていなかった自分がいけないのですが・・・。

1時間ほど待ってから作業に戻ります。

箱枠の組み立てが終わりました。パッと見た感じでは、歪みはありません。綺麗な四角形になっています。

ボンドを塗り忘れてしまった面があるので、強度が少し心配ですが、ビスはしっかり入っていますし、力を入れてもガタガタする様な部分はありません。重い物を入れ過ぎなければ「きっと」大丈夫だと思います。

底板を取り付けます。使うのは、「CAINZ スリムビス 線形3.3×30mm クロメートめっき」という木ねじです。325本入りで200円でした。安いです。

カインズホームに行く時は、木ねじコーナーに立ち寄る事も多いのですが、この商品は売り切れている事も多いです。人気があるみたいです。

「MDF材は割れやすい」という性質があるらしく、下穴は必須みたいです。

初めて加工する材料については、事前に注意点などを調べてから挑戦しています。それぞれ特徴があって面白いです。ただ、「新しい情報を覚えると、古い情報を忘れてしまう」ので、事あるごとに調べ直している気がします・・・。圧倒的な非効率。

もっと沢山の素材を使ってみたら、ブログに「DIYに使える材料のメリットデメリットをまとめました」みたいな記事を作ってみようかなと思います。

四隅に下穴を空け終わりました。

箱枠の組み立てに使ったビスより、10mmほど長いものを使用するので、さっきよりも深めに開けました。

4カ所を一気にビスで留めました。本当は、ねじ頭部がすっぽり隠れるぐらい埋め込んでしまいたかったのですが、「ピキっ」と怪しい音がしたので、ほどほどの深さで辞めておきました。

これだと少し出っ張っている状態です。そのままキッチン棚に置くと、ねじ頭と棚板が擦れてキズになってしまうかもしれません。対策が必要そうです。

セリアに「キズ防止フェルトクッション」というアイテムが売っていたので、今度買ってきて貼り付けようと思います。

木箱の完成です。大きな失敗もなくいい感じに仕上がってきました。いつもだったら何かしらの失敗やトラブルが起こるのですが、今回はめずらしく順調です。

ナチュラルカラーの状態でも、木の質感がよくて素朴な印象が素敵です。ただ、ちょっとした「オシャレ感」を出したいので、色を付けてみようと思います。

塗装

ワトコオイルのダークウォルナットを使って塗装します。まだ10記事ほどしか書いてませんが、このブログではお馴染みのオイルです。「【DIY】パソコンデスクを手作りするよ!天板を作ってIKEAの脚に乗せるだけの簡単設計【作り方】」や「【DIY】おしゃれな「モニター台」を自作するよ!パソコンデスクのスペースを有効活用【作り方】」でも使っています。

「そろそろ違う塗料も使いたい」とは何度か書いていますが、結局いつもコレになってしまいます。DIYを始めたばかりの初心者でもムラなく綺麗に仕上がるし、塗装後の質感もいいので手放せません。

一面だけ塗ってみました。木目が薄っすら浮かび上がって雰囲気がいいです。画像だと濃い感じに写っていますが、実物はもう少し薄くて優しい茶色です。

まだ塗り立ての状態なので、ツヤっとした光沢感が出ています。乾けば落ち着いてくると思います。

箱枠の塗装が完了です。凹凸や隙間など塗りずらい部分も多く、少し時間がかかってしまいました。

今回はなんとなく「組み立て→塗装」の順番で作業をしましたが、「塗装→組み立て」の方が楽だったかもしれません。

残るは底板の塗装です。ワトコオイルで塗ってしまっていいのかな。MDF材って木目もないけどどうなるんでしょう。

塗ってみました。

少しだけ色が濃くなりましたが、あまり大きな変化ではありません。わざわざワトコオイルを使う必要はなかったかもしれません。

吸水性が良くて、結構な量を消費しています。他と比べると少し高いオイルなので、お財布が痛いです。「ダイソーの「水性ニス」全5色を買ったよ。色見本と比較、おすすめレビュー【100均】」などの、安価な水性塗料でよかったかもしれません。

手作り野菜ストッカーの完成

完成しました。

木材の温かみがあって、柔らかい感じに仕上がったと思います。ワトコオイルのおかげです。

材質は桐です。軽い作りになっています。サイズは約幅30cm×奥行き40cm×高さ20cmと大きめですが、片手でも楽々持ち運びができます。

横からです。

下駄部分の塗装が少しムラになってしまいました。セリアのすのこには接着剤が使われていて、はみ出していた箇所にオイルが上手く乗らなかった感じです。

目立つといえば目立つのですが、「ハンドメイド感が出てる。手作りのいい味」と思って、あまり気にしないことにします。

90度回転です。

上からのぞき込まなくても、板の隙間から中身を確認することができます。使い勝手はよさそうです。

中はこんな感じです。

歪みや変形はなく、いい具合にできています。角と角がピッタリ張り付いていると気持ちがいいです。

底板と箱枠の固定には、長めのビスを使っているので、力を入れても抜けてしまうような感じはしません。

途中で電動ドライバーの電池が切れたぐらいで、他に大きなトラブルはありませんでした。完成までの作業時間は2時間ほどです。比較的スムーズに進んだ方だと思います。

キッチン棚に野菜ストッカーを置いてみる

キッチンで使っている棚は、ニトリで買った組み立てウッドシェルフです。安い割に使い勝手がいいです。色は塗り替えています。リメイクの様子は「【DIY】ニトリの組み立てウッドシェルフ(棚)をリメイクして男前なオシャレ収納を作ろう」に載せています。

野菜ストッカーは、2段目の左奥に設置してみました。アップで撮ると雰囲気がわからないかなと思って、引きで撮影しています。

色合い的には大丈夫だと思うのですが、サイズ的には下段に入れた方がいいかもしれません。その方が、全体のバランスが良くなりそうです。そのあたりの調整は、ちょっとずつやっていこうと思います。

ちなみに、中身はこんな感じです。

野菜ストッカーとして作ったので、本来は野菜を収納してから写真を撮るべきなのですが、家にストックがありませんでした。

とりあえず、カレーやインスタントラーメンを詰め込んでいます。

ナチュラルカラーの木箱を制作(追記:2021年4月5日)

キッチン(それかリビング)で使う木製の収納ボックスが欲しい、と思い、新しく制作をしました。基本的な構造は野菜ストッカーと同じです。

収納力が欲しかったのでサイズは大きめ。ばさっばさっと雑に放り込みたかったので入り口は広め。という感じで仕上げました。

着色はしていません。素材のナチュラルカラーをそのまま活かした感じです。全体的に明るくて優しいイメージの木箱になっていると思います。オシャレな雰囲気もあるハズです。

個別の記事では、野菜ストッカーとの大きさ比較や色味比較などもしています。きっと楽しい内容になっているハズです(?)。気になった方は、ぜひ「【100均diy】木製の収納ボックスを手作り。おしゃれで明るいデザイン木箱」をチェックしてみて下さい。

さいごに

手作り野菜ストッカーに掛かった金額です。

- 木材 (すのこ、MDFボード、角材)600円

- 塗料やビスなど 300円

合計900円で作ることが出来ました。このサイズの木箱だったら安く作れた方ですかね。雑貨屋さんで買うと、意外と高かったりしますよね。

後日追記です。ジャガイモ、ナス、玉ねぎなど、野菜のストックをスーパーで買ってきました。一通り収納してみると、木箱が思いのほか大きくてスペースが余っています。余るというか、スカスカです。

ワンサイズ小さく作ればよかったかもしれません。

まあ大は小を兼ねるなんて言いますし、いいでしょう・・・。ポジティブに考えます。

さて、今回作った野菜ストッカーですが、「ネームプレートを付けたら、もう少しオシャレになるかな」と思っています。

黒板塗料を購入済みなので、その内手を加えるかもしれません。追加でDIYをした時は、この記事に追記していこうと思います。

追記(2019年2月15日)です。ネームプレートではありませんが、黒板塗料で「【DIY】セリア「黒板塗料」を買ってみたよ!木枠付きの黒板(メッセージボード)を手作りしよう【作り方】」を作ってみました。ぜひ、チェックしてみて下さい。

それでは、最後までありがとうございました。